“当完成一件事情的动力来源于自身而并非外部,你就会甘愿坚持下去,写作也是如此。”大赛选手宋喆这样说。

她是万千热爱写作的女孩中的一个,但是也是独特的一个。她笔触细腻、粘稠却不给人不舒服的感觉;她善用比喻,往往能新奇炫目却又恰当准确。

我对大城市有一种天然的恐慌感。

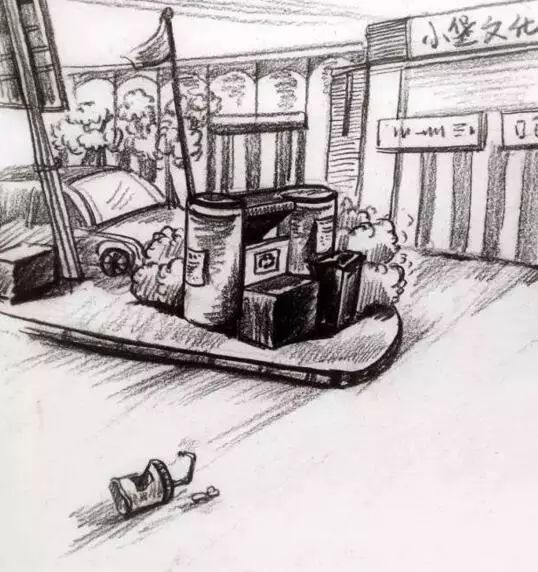

路太宽了,动辄过天桥。我站在马路右边,左边的行道路像是梦的影子。百度地图上一小段距离,走断了腿才能到,比例尺躺在地图左下角,仿佛一个糊弄人的摆设。

唯一的好处大概只有便利店。在北京比赛这几天,我住在海淀桥边上,宾馆楼下就是一家7-11,彻夜灯火通明,鲜食的味道意外不错。早上买一个三明治;中午下楼买一份便当,放在微波炉里转两个120秒;晚上会换换口味,吃凉面,或者沙拉。

想起之前路过全家,买了一杯沙冰。店员问我要不要办会员卡,我摇摇头说,我不是本地人,我住的地方没有你们的连锁店。

我住的城市没有全家,只有我家。

只有四车道的马路和永远坐不满的公交;只有两条中心商业街,一个用来跳舞和遛弯儿的广场。我站在这里长大,活了十七年,触目皆是青山绿水,每天太阳都从山的那一头落下去,像一枚药丸,在天边缓缓融化。

上海的朋友来这边玩,我带着她们从山涧竹林前走过,蝉声浩大,咔擦声此起彼伏,大家总会夸赞一句,真是个好地方。

这个好地方,我生于斯长于斯,十七年里越来越盼望着走出去的地方,她到底好在哪里呢?

和镇上大多数同龄人一样,我在一所公立小学读书,十二岁时升入离家不远的公立初中。所有是居民户口的孩子都在那儿上学,一个年级十八个班八百多人,沸腾,喧嚣,如同一锅大火猛熬的粥,冒着粘稠的泡泡不分彼此。

我被分在全年级纪律最乱的班,教室后排的角落仿佛黑社会的一个支部,十四五岁的男孩子凑在一起,青春痘还没消下去,却莫名生出种老子天下第一的气概。他们不听课,成天捧着手机在桌肚里玩《天天酷跑》,走到哪里都是呼啦啦一大群人,打群架的时候倾巢而出,凳子腿卸下来就是武器,不见血不算话。

闭上眼睛,我依旧记得那在阳光下闪耀着妖冶色泽的飞机头,和少年人抽烟打架喝酒的姿态,一切都令人畏惧。有时候坐我右后方的小混混会特地凑到我后颈边,我扭头他便冲我哈气,一口二手烟吸进肺里,我被呛得剧烈咳嗽。

烟尘里,他嘴角的笑意依稀可辨。

作为那种看起来成绩很好也只是成绩很好的学生,我总是以万年不变的配平方程式的姿态,避开可能牵扯到自己的纷争。即便如此,我依然耳聪目明,依然知道那个坐在前排喜欢写代码和打架的男生对英语听写怀抱着怎样一份深切的痛恨,依然见过学校里说风就是雨的大姐大卸下美瞳素面朝天笑起来的模样,依然会在读了高中的后来,午夜梦回,想起我曾经遇见过的人。

《度》一文的主角,原型来自于我曾经的朋友,不算亲密,只是一起吃饭上厕所的情谊。她行事前卫,抽烟喝酒打架早恋,向当时大多数还懵懂的同龄人展示着成人世界的光怪陆离和精彩纷呈。

考场上时间有限,文章只挑重点来写,生生把流水账般的日子变成了起承转合像模像样的小剧本。有时候也会觉得,人的记忆是由一个又一个时间节点串起来的。我们活了那么久,却依然像祖先那样,依靠脑海里的疙瘩结绳记事,不知道算不算原地踏步。

温馨底色和火药味并存,更多的是大段大段的不理解,大段大段的空白。我们也曾为了学校艺术节的合唱排练到天黑,她带着我把一个舞蹈动作反复练,偶尔会骂一句你怎么手脚这么不协调,骂完了接着练;排了半个月,最终还是没入选节目单,从评审现场推门出来,外头下了雪,她铁青的面色迅速回暖,蹬蹬蹬冲下楼去,捏了一个雪球就往我脖子里塞。

然后,冬天过去,夏天来了。为了整改纪律,班主任调整部分座位,我被换到讲台边上。繁重的课业和相隔大半个教室的距离把我们一点点推开,每次碰面都是鸡同鸭讲,我仍然给她作业抄,却很少再同她一起回家。

几年过去,她的面目已经模糊了。我只记得她个头很高,大约有一米七,站在边上,一看就比我成熟老练。在小学和初中,身高有时会成为某种通行证。长得高的同学早早摸到了孩子世界的天花板,随口就在成人世界纸糊的屏障上挖出了一个小洞,得以睁大眼窥视那里漏出来的亮光。

点点疏星都像水晶。然而成人的世界,有太多假冒伪劣产品。

我记忆中的那个小大人,也因为越了界,最终没能读完初三。太多人告诉她,你要识相,要把握那个度,却从没哪一本字典,给出过“度”的具体解释。

拿到这个题目的时候,不知为什么,我就想起了她。动笔是如此容易,种种情绪交织在一起,以至于盖上笔盖时,已经不知道是为了批判,还是为了反思。

写作对我来说是一种私人化的体验,从外取材,向内开掘,不断深挖自己内心最隐秘的过往,击中灵魂最柔软的腹地。

我从小开始写东西,四年级的时候在草稿本上信笔涂鸦,讲一个女侠下江湖的故事,还自己配上水彩笔图画;初中在晋江注册了账号,写了九十万字左右的同人故事,一度坚信“出名要趁早”,可惜混到现在还是个小透明,还是那种因为课业繁重而无法更新的、将要过气的小透明;如今高中读了三分之二,在写了那么多关于另一个时空的幻想之后,我也渐渐沉下心来,去记录我身边曾发生过或正在发生的事。

我生活的小镇站在农村和城市中间漫长的过渡带上,原地踯躅,呈现出某种独特的生态。小城青年的怅然、人情社会的解构、乡村的消亡、老人的空巢……我切身体会着这种转型路上必然的阵痛,怀着一种依恋而渴望逃脱的心态行走在新拓宽的柏油马路上。正如我不知道小大人要撞过多少南墙才肯回头那样,我无法客观地点出她的病灶,也注定开不出任何药方。

我只能拿着这杆笔,忠实而笨拙地记下我所看到的一切。我的城市没有全家,只有我家。我笔下的所有,也只是小镇一隅上演的小人物的人生。

然而正是这些,构成了这个世界的丰厚与广大。

(图片均来自互联网,版权归原作者所有)